孩子活力无穷,精力旺盛,宅在家里更是破坏力一流,很多我们意想不到的错误,层出不穷,拗断个口红、摔个杯子、衣服穿反、乱涂乱画、分分钟刷新你对犯错的认识。

错误,每个人都会犯,大大小小的错误,组成了我们独一无二的生活。家长对孩子的犯错行为,最常见的态度就是严厉批评,很多家长觉得错误不能姑息,要让孩子深刻认识到错误,下次才能改正。只是,现实总是残酷的,往往是家长苦口婆心嘴巴磨破皮,批评教育写检讨,却完全不能达到预期效果。

对犯错的错误观念

现在很多家长和老师并不会严厉地责怪孩子,但语气和神态仍然会不自觉的传递出错误是不被接受的讯息。仔细体会,我们在看到和说到“错”这个字的时候,内心都有一种羞愧的感受和想要彻底消灭它的冲动。

1.讨好:我不想再被批评训斥,那我就只做父母和老师认可的事,看父母和老师的脸色行事,这样我就不会犯错了。

2.退缩:这样的孩子会形成这样的理念:多做多错,少做少错,不做不错,我什么都不去做,我做一个无能的人,这样就不会抓到犯错了。

3.欺骗:只要我不被抓到犯错,我就不会被羞辱,所以必须想尽一切办法掩埋自己的错误,谎言由此诞生。

对犯错的正确态度

“从不犯错意味着从来没有真正活过。”

——乔布斯

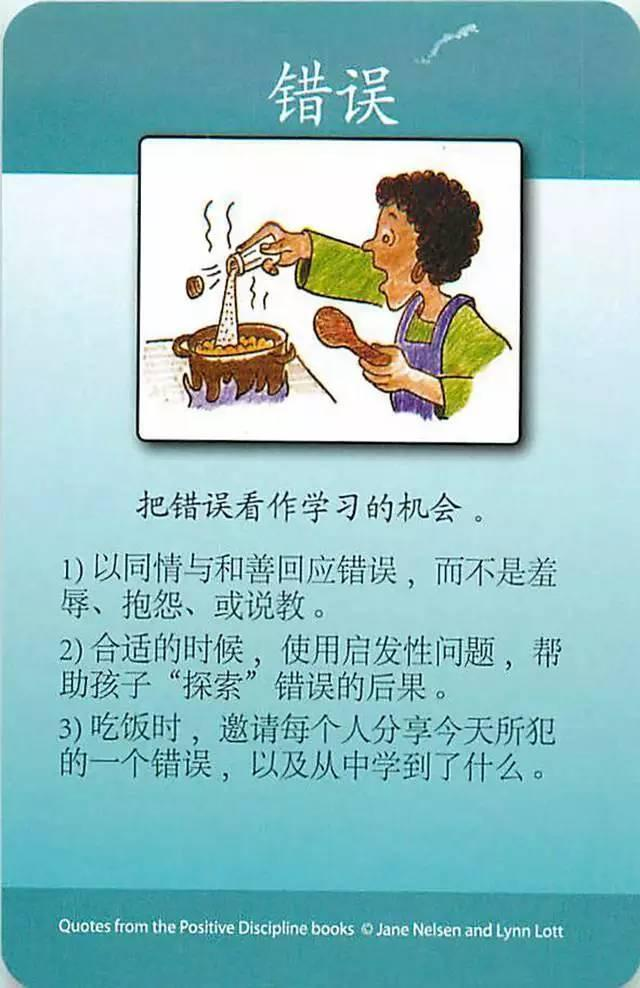

1. 以和善和同情的态度回应孩子的错误。

当我们以和善的态度回应孩子的错误,同情孩子的遭遇,并且为孩子发现了一个不足而高兴时,孩子就会感受到犯错不是可耻的,是前进的必经之路,是我们的财富。

我们最先要做的就是接纳孩子犯错这件事,理解孩子在错误发生时的害怕、担忧以及自责等情绪,这样就避免了发展出前面提到的不良行为习惯。

2. 错误是用来探索和学习的

不要急于“帮助”孩子解决错误,也不要急于“借题发挥”,一旦你这样做,很有可能就错失了一次孩子自我成长的机会。

作为成人的我们,这一路走来绕了很多弯路,所以逮着机会就要大张旗鼓地教育一番,美其名曰“为你好”。

可细品一下,我们的这些所谓经验有多少是靠自己跌倒后一边抚平伤口一边痛定思痛琢磨出来的,而又有多少是老师和家长苦口婆心教导出来的呢?没准下一次孩子再犯错的时候你会释然,当年的我还不如TA呢?

有些家长会担心,那作为父母难道真的要做到无动于衷吗?如果孩子还小,很多道理他们并不理解,这个时候趁机教育引导是可行的。

而一旦孩子有独立思考能力之后,作为家长就不能再简单粗暴地灌输思想,因为此时孩子很可能已经在心理自我谴责了,你那“善解人意”的人生教诲只会让孩子的负面情绪更浓,会让孩子内部运作的自我反省一下转变为对外部的攻击。

犯错不可怕,可怕的是( )!如果让家长往括号里补充内容,大体上会是这几类:“一错再错”,“不敢直面/承认自己的错误”,“从此不敢再尝试”。但有多少父母会想到“孩子不知道自己犯了错误”。

我们总是本能地以为,孩子随着年龄的增加,他们辨别是非的能力也会自然增长,殊不知正是由于错误的产生,才能使得他们处在努力认知的阶段,让他们的大脑放电和增长,学会判断分析,何为因何为果真不能一概而论。

如何适时地引导在此就显得尤为重要,每一次错误,都是跟孩子探讨的绝好机会,帮助孩子体会错误的后果,探索解决问题的方法,而不是直接抛出答案消灭错误。

3. 跟孩子分享自己犯错的经历

在“帮助”孩子成长的路上,作为父母的我们总是不遗余力,你要是真的很想让孩子对于错误多些认识和了解,不妨在轻松愉悦的环境下,跟孩子分享一些你的“糗事”。

关于《正面管教》

简·尼尔森(Jane Nelsen)《正面管教》为我们提供了很多教养工具,这些教养工具并不仅仅是怎么做,而是从儿童心理发展的深层动力,归纳提炼出正向激发孩子自我发展动力的理论和方法。

很多人都会读这本书,书里的内容都能看懂,在实际运用的时候却遇到很多困难,没有办法达到期望的效果。这就要借助心理咨询的理论来解释,人如果要改变,一定要有感受和体验,看书和上课只能带来知识,没有体验感,这就是为什么《正面管教》从来都不是用来读的,是需要互动和体验的,团体沙龙才是最适合的学习方式。

邮件:request@psymirror.cn

0 条评论